2024년 3.1절

2024년 03월 01일 금요일

삼일절이 금요일이라서 대부분사람들이 삼일동안의 긴연휴를 즐기게 되었다.

꽃샘추위로 영하의 날씨기는 해도 봄을 대비하는 마음으로 몸과 마음을 추수릴 시간으로 활용하면 좋겠다.

그동안 바쁜일상으로 지처있었는데 여유롭게 휴식을 취하며 105주년 삼일절을 돌아본다.

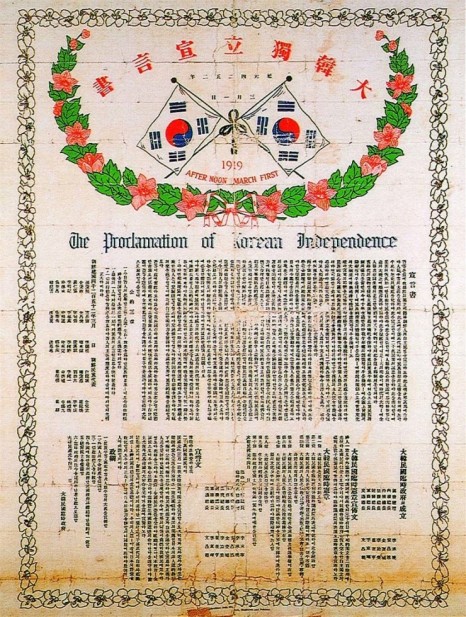

삼일절이라는 명칭은 1920년부터 사용되었으나, 당시 임시의정원에서 법률로 정한 국경일의 명칭은 "독립선언기념일"이었으며, 때때로 "독립기념일", "국경일"로 불리었다.

"삼일절"이라는 명칭은 중화민국의 쌍십절이나 미국 독립기념일의 별칭인 Fourth of July에서 따온 것으로 추정된다.

대한민국 임시정부에서 1920년부터 공휴일로 삼았다.

한편 임시정부 시기 독립운동가들과 해외 교포들은 삼일절을 대한민국 건국기념일로 인식하였는데, 1920년 포암 장병준 선생이 국내에 잠입해서 살포한 전단 〈대한독립1주년축하경고문〉에 3월 1일이 건국의 기념일로 언급되어 있었으며 이 날을 대한의 자유독립을 선언한 이래 1주년 되는 첫 생일로 민족이 영원히 기념할 축일로 명시하고 있었다는 사실이 이를 뒷받침한다.

"대한독립만세!!"

어디서든 누가먼저 대한독립만세를 외치면 흩어졌던 사람들이 다시 모여 다같이 외첬던 "대한독립만세".

약했던 힘이 강해지는 마법의 주문과도 같았던 "대한독립만세"

종로에서 일어난 만세 시위의 사진/경성여자고등보통학교 학생들이 만세 시위를 하는 모습

2002년 한일 월드컵경기가 있을때, 대한민국 응원단 "붉은악마"가 "대한민국"을 외첬다.

그때 "대한민국"이란 구호는 온세계로 퍼져나갔고 어디서든 누가먼저 "대한민국"을 외치면 박수로 화답을 했다.

이때도 대한민국이 하나가 되는 분위기였다.

이것은 아마도 조상대대로 유전되어 내려오는 우리민족의 몸속에 숨어있는 미지의 힘이 언제든 위기에 처했거나, 필요하다고 느꼈을때 솟구치는 무한의 힘이 아닐까 짐작해 본다.

우후죽순처럼 파상적으로 퍼져나갔던 "대한독립만세" 운동.

역사는 그것들을 다 기억하지못하고 또는 와전되기도 하며 세월속에 묻혀가고 있다.

사실이 사실로 남기기 위함은 '사람'의 몫이다.

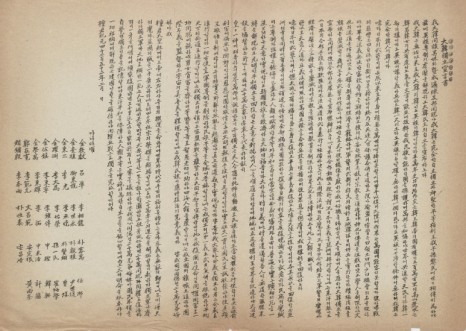

대한독립선언서

우리나라 최초의 독립선언서는 1919년2월1일 만주지린에서 발표한 대한독립선언서(무오독립선언서)다.

대한독립선언서는 기미독립선언서보다 이전 시기에 작성된 최초의 독립선언서지만, 기미독립선언서보다는 덜 알려진 편이다.

대한독립선언서는 일본의 합방을 무효로 천명하고 육탄혈전에 의한 독립 완성을 주장하며, 독립이 곧 한민족의 정당한 권리를 행사하는 것임을 주장하였다.

대한독립선언서는 대한독립선언서 발표 1주일 뒤 일본 유학생들이 주도한 2.8독립선언과 국내의 3.1운동에 지대한 영향을 주었다.

1919년 2월 1일 만주 지린에서 만주와 연해주, 중국, 미국 등 해외에서 활동중인 독립운동가 39명의 명의로 독립선언서가 발표됐다.

발표 당일이 음력으로 기미년인 1919년 1월 1일인데, 선언서 작성과 서명이 1918년 무오년에 이뤄진 점을 고려하고, 한달 뒤인 3월 1일 발표된 기미독립선언과 구별하고자 '무오독립선언'으로도 불렀다.

조소앙이 기초하고 김규식, 김좌진, 신채호, 이승만 등 39인이 서명했다.

이들은 1차 세계대전(1914년 7월~1918년 11월) 종전에 맞춰 조선 독립을 요구하는 선언서를 발표한 것이다.

대한독립선언서에 참여한 인물들은 대한독립선언서를 작성했던 조소앙을 포함하여 김교헌, 김규식, 김동삼, 김약연, 김좌진, 김학만, 문창범, 박찬익, 박용만, 박은식, 신규식, 신채호, 유동열, 이광, 이대위, 이동녕, 이동휘, 이범윤, 이상룡, 이승만, 이시영, 이세영, 정재관 등 해외로 망명했던 39명의 독립운동가들이었다.

대한독립선언서에 참여했던 인물들은 3.1 운동 이후 독립운동에서 지대한 업적을 남겼으며 이들이 모여 훗날 대한민국 임시정부를 주도하였다.

대한독립선언서

1919년 3.1 운동 이전에 해외의 독립운동가들이 발표한 독립선언서. 무오독립선언서로도 불리는데, 이 독립선

namu.wiki

남에는 유관순, 북에는 '동풍신'

나의 성이 동(董)씨기에 남다른 관심으로 그저 지나칠수 없기에 글을 옴겨본다.

이윤옥 시인 '서간도에 들꽃 피다

천안 아우내장터를 피로 물들이던 순사놈들

함경도 화대장터에도 나타나

독립을 외치는 선량한 백성 가슴에

총을 겨눴다

그 총부리 아버지 가슴을 뚫어

관통하던 날

열일곱 꽃다운 청춘 가슴에

불이 붙었다

관순을 죽이고 풍신을 죽인 손

정의의 핏발은 결코 용서치 않아

끓어오르던 핏빛 분노

차디찬 서대문 감옥소 철창을 녹이고

얼어붙은 조선인 가슴을 녹였다

보라

남과 북의 어린 열일곱 두 소녀

목숨 바쳐 지킨 나라

어이타 갈라져 등지고 산단 말인가

남과 북 손을 부여잡고

다시 통일의 노래를 부를

그날까지

님이시여

잠들지 마소서!

|

● 동풍신(董豊信, 1904 - 1921)

함경북도 명천(明川) 출신으로 1919년 3월 15일 하가면 화대동 일대에서 전개된 독립만세운동에 참여하였다. 이곳은 3월 14일 함경북도에서 펼쳐진 만세시위 중 최대 인파인 5천여 명의 시위군중이 화대헌병분견소에서 시위를 벌이다가 일본 헌병의 무차별 사격으로 5명이 현장에서 순국한 곳이다. 이날 화대장터에는 오랜 병상에 누워있던 동풍신의 아버지 동민수(董敏秀)가 전날의 시위 때 일제의 흉탄에 동포가 죽었다는 소식을 듣고, 죽음을 각오하고 병상을 떨치고 일어나 이에 참여하였다.

그러나 동풍신의 아버지는 만세시위를 벌이던 중 길주헌병대 제27연대 소속 기마헌병과 경찰의 무차별 사격으로 현장에서 순국하였다. 이 소식을 들은 동풍신은 현장으로 달려와 아버지의 시체를 부둥켜안고 통곡하였다. 동풍신이 슬픔을 딛고 결연히 일어나 독립만세를 외치자 시위군중은 크게 감동하여 힘을 모아 만세운동을 전개하였다.

시위대는 면사무소로 달려가 사무실과 면장집ㆍ회계원집을 불태우면서 일제의 만행에 항거하였으나 일본 헌병에 체포되어 함흥형무소에 수감되었다가 서대문형무소로 이감되어 악랄한 고문 끝에 17살의 꽃다운 나이로 옥중에서 순국하였다.

정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1991년에 건국훈장 애국장(1983년 대통령표창)을 추서하였다.

|

▲ 광천동씨 대동보 상권 ‘동풍신’ 기록

|

북쪽 출신 독립운동가는 왜 알려지지 않나?

동풍신 애국지사에 대한 자료를 백방으로 찾다가 연락이 닿은 광천동 씨 동광모 종친회장님을 신문로 빌딩 종친회 사무실에서 뵙자 회장님은 두툼한 두 권짜리 ‘광천동 씨 대동보’를 책상 앞에 내민다. 2008년에 748쪽이나 되는 두께의 책을 상하권으로 엮을 만큼 광천동 씨 문중은 뿌리 깊은 씨족임을 느끼게 해주는데 동씨의 시조를 4,000여 년 전 중국에 둘 만큼 그 역사와 유래가 깊고 번듯하지만 근세에 우리가 기억해야 할 것은 동씨 문중에서 기억 해야 할 독립운동가들이 많이 배출되었다는 점이다.

특히 남에는 유관순, 북에는 동풍신이라 할 정도로 유관순 열사와 필적할 만한 독립운동의 업적을 이룬 동풍신 애국지사가 일반인에게 널리 알려지지 않은 것은 유감이다. 유관순 열사와 같은 나이에다가 유관순이 아우내장터를 이용하여 만세를 불렀다면 동풍신은 화대장터에서 만세운동을 전개했다. 유관순의 아버지가 일제의 총검으로 현장에서 죽어 간 것과 동풍신의 병든 아버지가 독립만세를 부르다가 그 자리에서 죽어 간 것도 닮았다.

그러나 한 분은 만고의 열사가 되고 한 분은 이름조차 들어 본 적이 없는 것은 어인 일인가? 이는 남북한의 분단에 의한 정치적 입김에 따른 역사기록의 편향성 때문이라고 본다. 해방공간에서 우리는 독립운동가를 제대로 추스를 시간적 정신적 여유가 없이 공산주의와 민주주의라는 이념 아래에 갈라서는 운명을 맞이했다.

이어서 터진 1950년 한국전쟁은 민족 간의 피를 불렀고 이후 남한에서는 북한에 관한 것이라면 모두 적대시하는 분위기에서 북쪽 출신의 독립운동가를 기억할 수 있는 여건을 갖지 못했다. 그러나 일제 식민의 역사가 전개된 것은 남북한 분단 이전의 일로 그 당시 조선인은 모두 한마음 한뜻으로 식민지를 벗어나는 것과 조국광복을 일생의 필수 과제로 여기며 고군분투하였음을 잊어서는 안 된다.

이러한 상황에서 남한 출신인 유관순은 열사가 되어 방방곡곡에 비석을 세우고 기념관이 들어섰지만 북한의 동풍신은 국가보훈처 공훈전자사료관에 활동상황 4줄이 고작이다. 여기서 유관순 열사의 애국정신을 깎아내리자는 것은 아니다. 그럴 수도 없다. 유 열사의 조국사랑은 영원불멸의 정신임은 틀림없다. 그러나 동풍신 여사처럼 북쪽 출신자들도 우리 겨레의 민족혼을 불태웠던 분들이니 만치 이제라도 깊은 관심을 가지고 이분들의 독립운동 활동을 발굴하여 널리 알려야 할 것이다. 연구자들의 깊은 관심을 기대하는 바이다.

동풍신 애국지사는 광천 동 씨 출신으로 동 씨 성을 가진 분들 가운데는 다음과 같은 분들이 독립운동에 앞장서서 몸과 마음을 조국광복에 헌신했다. 광천 동씨 26세인 동광욱 선생의 기록을 참조하여 간략히 소개하면 다음과 같다.

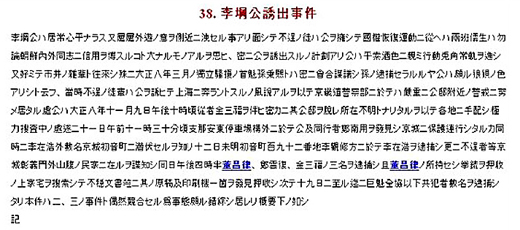

▲ <고등경찰요사>에 동창률 애국지사의 죄상이 적혀있다. 동창률 애국지사가 악랄한 일제의 ‘고등경찰요사’에 올라 있다는 것은 그만큼 비중 있는 독립운동가였음을 말해주는 것이다. <고등경찰요사> p259

*동창률(董昌律:23代孫)

공(公)은 1872년 함경남도 북청군 이곡면에서 출생. 1919년 독립운동체인 대동단(大同團)에 가입하여 군자금을 모금하면서 대동신보(大同新報)를 숨어서 발간하였다. 또 왜놈들이 나이 어린 의친왕(義親王)을 암살하려는 정보를 입수, 상해 임시정부에 피신시키려 업고 가다가 1919년 11월 평안북도 안동역에서 왜경에게 체포되어 서대문 형무소에서 7년간 옥고를 치렀다. 이후 1926년 만기 출옥하여 강원도 양구군 동면 원당리에 숨어지내며 서당을 세워 후학을 가르치다 1943년 76세로 세상을 떴다. 1983년 8월15일 국가 독립유공자로 건국훈장 애국장을 추서 받았다.

*동민수(董敏秀:25代孫)

공(公)은 1872년 함경북도 명천군 하가면 지명동에서 태어났고 동풍신의 아버지이다. 1919년 3월15일 3‧1독립운동 때 고향인 명천군 하가면 화대시장(花臺市場)에서 궐기한 대한독립 선언문 선포대회에 참가하여 선두에서 대한독립만세를 외치면서 시위 행진하다 왜놈 헌병의 총탄에 맞아 현장에서 순국하였다. 1983년 8월31일 대통령 표창과 1991년 8월15일 건국훈장 애국장을 추서 받았다.

*동한문(董漢文:24代孫)

공(公)은 1883년 함경북도 명천군 하가면 지명동에서 태어남.

1919년 3월15일 3‧1독립운동으로 하가면 화대시장(花臺市場)에서 궐기한 대한독립 선언문 선포식에 가담하여 선두에서 대한독립 만세를 외쳤다. 이때 왜놈 헌병의 총탄에 맞아 현장에서 순국한 조카 동민수(董敏秀)의 시신을 동민수(董敏秀)의 딸 동풍신(董豊信)과 같이 업고 다니면서 왜경의 주재소를 비롯하여 면사무소와 면장집 등을 불 지르면서 계속 시위하다가 왜병에게 체포되었다. 그 뒤 서대문 형무소에 수감 중 왜경의 혹독한 고문으로 1921년 병보석 귀가 후 사망하였다.

*동석기(董錫璂:24代孫)

공(公)은 1881년 함경남도 북청군 이곡면 초리 상함전에서 태어남. 1919년 3월1일 기독교회 목사로 서울 파고다 공원에서 일어난 대한 독립선언문 선포식에 참가하여 선두에서 군중에게 대한독립 만세를 외치도록 선동하면서 시위행진을 하다가 왜경에게 체포되어 서대문 형무소에 수감 1919년 11월 6일 징역 7개월에 집행유예 3년의 실형을 받았다.

*동주원(董柱元:24代孫)

공(公)은 1896년 함경남도 북청군 이곡면 초리 하함전에서 태어남. 1919년 3월1일 서울 의학 전문학교에 다니던 중 서울 파고다공원에서 일어난 대한독립 선언문 선포식에 참가하여 선두에서 군중에게 대한독립 만세를 외치도록 선동하면서 시위행진을 하다가 왜경에게 체포되어 서대문 형무소에 수감. 1919년 11월6일 징역 6월에 집행유예 3년의 실형을 선고받았다.

*동명옥(董明玉)

공(公)은 함경남도 단천군 단천읍 용현리에서 태어남. 1919년 3월10일 3·1독립운동으로 단천군 내에서 천주교도들의 주도로 궐기한 대한 독립선언문 선포대회에 참가 선두에서 대한독립 만세를 외치면서 시위행진하다 왜경에게 현장에서 체포되어 함흥형무소에 수감 실형을 선고받았다.

*동상엽(董尙燁:22代孫)

공(公)은 1855년 함경남도 단천군 단천읍 사동리에서 태어남.

1898년 단신으로 소련의 연해주로 이주하여 어업을 경영하면서 독립투사 이동휘(李東輝), 이범석(李範奭)장군 등에게 군자금을 조달하는 등 독립운동에 가담한 사실이 왜경에게 발각되어 해방될 때까지 요시찰인(要視察人)이 되어 소련땅에 은거 생활하였다.

*동하현(董夏鉉:一名동림 董霖:25代孫)

공(公)은 1895년 함경북도 명천군에서 태어남. 1919년 3·1독립운동에 가담하여 왜경에 쫓겨 만주 중국 등지로 망명생활. 1929년 독립운동단체인 신간회 사건으로 왜경에게 체포되어 서대문형무소에서 2년간 옥고를 치렀다.

출처 : 수원일보 - 특례시 최고의 디지털 뉴스(http://www.suwonilbo.kr)

의사,열사,지사,투사,애국지사,순국선열 구분법

의사(義士): 의사는 한자 뜻 풀이대로 의로운 사람을 뜻하며, 무력으로 투쟁한 독립운동가들에게 붙는 칭호다.

열사(烈士): 열사는 무력 투쟁이 아닌 비폭력으로 투쟁하신 분들에게 붙는 칭호다.

그리고 열사와 의사는 모두 순국한 이후에 붙는 칭호다.

지사(志士): 지사는 나라와 민족을 위하여 내 몸 바쳐 일하려는 뜻을 가진 사람을 뜻하며 조국과 후대양성을 위해 헌신하신 분들에게 붙는 칭호다.

의사나 열사나 모두 지사(志士)이며, 투사(鬪士)는 나라와 민족을 위하여 사회운동.독립운동등에 앞장서며 투쟁하는 이를 지칭하는 것으로 열사,의사,지사를 모두 포함하는 개념이며, 지사와 비교했을때 주로 현장성이 강조할 때에 쓰는 호칭이다.

애국지사와 순국선열의 차이점은 일제에 항거하다가 순국하면 순국선열, 항거한 사실만 있지 순국하지 않았으면 애국지사라 한다.

(김구선생은 일제에 항거하다가 목숨을 바친것이 아니라 암살당하였으므로 애국지사이지 순국선열이라 하지않는다)

꽃샘추위로 추워진 오늘, 한낮에도 영하3도.

바람이 불어 체감온도는 영하8도라고 하니 야구볼때 "끝날때까지 끝난게 아니다"라고 하는데 겨울도 추위도 끝날때까지 끝난게 아니다라는 말이 맞는 것 같다.

'추억으로 남기기' 카테고리의 다른 글

| 가을철쭉[부재-김장하는 날](2024.11.16) (2) | 2025.06.15 |

|---|---|

| 종합건강검진(2024.07.22) (0) | 2024.08.09 |

| 남산(2023.10.09) (1) | 2023.10.13 |

| 추석(2023.09.30) (0) | 2023.10.13 |

| 장마-걷기[은계호수~비둘기공원](2023.07.15) (2) | 2023.08.15 |