우리땅 간도.

2009년9월4일.

1.배경.

고조선,고구려,발해의 영토였던 간도지역은 12세기초부터 500여년간 임자없는 땅이었다.

그러다가 명대(1368~1644)에 와선 고려,조선과의 군사적 완충지대로 통제력이 미치지 않는 중립지대였다.

그러나 청대에 와서 백두산을 조상의 발상지로 성역화하여 일반인들의 접근을 금했다.

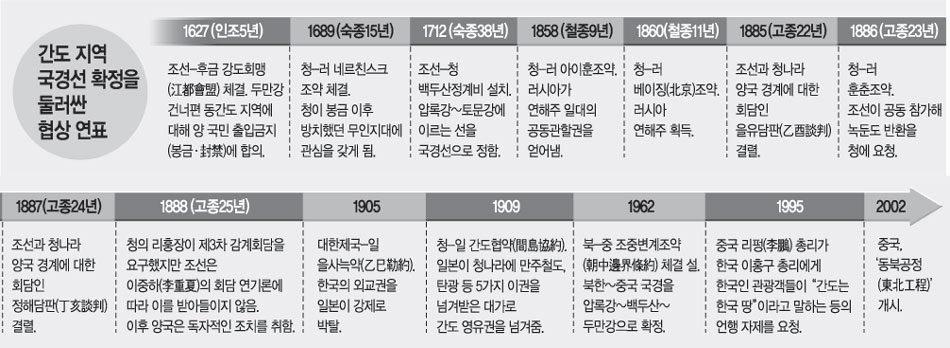

병자호란<1636년(인조 14) 12월∼1637년 1월에 청나라의 제2차 침구(侵寇)로 일어난 조선·청나라의 싸움.>이후 청의 봉금(封禁)조치에 합의, 이후 200년간 조선과 청은 봉금합의를 엄격히 지켰다.

그러던중 조선관리들의 핍박에 쫓겨 간도지역으로 목숨을 걸고 범월(犯越)하는 조선인들이 속출하게 되는데 이들은 척박한 황무지을 개간하여 농사를 지으며 이곳에서 살았다. 이들에겐 이곳이 굶주림을 면할수 있는 기회의 땅이였다.

결국 1880년대 청은 봉금을 풀었다.러시아의 팽창주의를 경계할 필요가 생겼기 때문이다.

이민실변(移民實邊) 정책을 택한 것이다.

조선 유민들은 동북 3성(省) 전역의 강 유역과 평지로 거주지를 넓혀 갔다. 1933년에는 북위 50도의 헤이룽(黑龍)강 연안에서 벼 재배에 성공하는 ‘기적’을 이뤄 내기도 했다.

간도의 황무지가 비옥한 옥토로 바뀌는 과정은 곧 조선 유민들이 간도의 실질적인 주인으로 우뚝 서는 과정이었다고 할 수 있다.

일제의 한반도 강점 이후 간도는 우리 민족에게 새로운 의미를 갖는다. 항일독립운동의 주 무대가 됨으로써 개척의 역사에 투쟁의 역사가 더해지는 것이다.

2.협약무효.

1897년 조선은 대한제국을 건립하고 자주 독립국임을 표방했다. 그리고 압록강-두만강 대안 지역의 조선인들에 대해 적극적인 보호정책을 실시했다. 1900년 8월 두만강 남안 지역 육군(六郡)에 진위대 주둔, 1901년 회령에 변계경무서 설치, 1902년 5월 이범윤을 간도시찰사로 파견, 1903년 8월 북간도관리사 승격 등 간도 지역에서 실질적인 관할권을 행사했다.

중국도 간도 지역의 지방행정체제를 정비하면서 1902년 국자가(局子街)에 연길청(延吉廳)을 설치하고 길강군(吉强軍)도 증가시켰다. 간도영유권을 둘러싼 조-청간의 치열한 각축전은 1904년 6월 15일 조-청 지방관원이 '한-청변계선후장정'(韓淸邊界善後章程)을 체결하는 것에 이르렀다.

1905년 을사늑약으로 조선의 외교권을 빼앗은 일본은 조선을 배제한채 청과 간도협약을 맺는다.

이는 이 협약자체가 무효이지만 이후 1945년 일본의 항복후 제국주의 시절의 모든 조약이 무효화 되었으므로 당연히 간도협약도 무효다.

3.영유권.

정계비와는 별도로 간도의 역사를 살펴볼 필요가 있다. 청은 17세기 중반부터 간도지역에 봉금령(封禁令)을 내리고 19세기 초까지 자국민이 들어가는 것을 막은 반면 조선은 정부의 금지에도 불구하고 많은 사람들이 이 지역에서 농사를 짓고 산 것이 여러 기록을 통해 입증된다.

중국 역사서에도 이미 15, 16세기부터 봉금지역에 조선인이 상당수 거주한 사실이 기록돼 있다. 조선이 1902년 이범윤(李範允)을 간도시찰사로 임명했을 때 이 지역 인구는 무려 2만7400여호에 10만여명이나 됐다.

따라서 국제법상 영토취득 방법의 하나인 선점 원칙에 따르더라도 간도 영유권은 한국에 있다고 할 수 있다.

이 주장을 지지하는 학자들은 동간도 지역에 대해서는

△조선인들이 개척한 점

△조선이 시찰사를 임명한 점 등을 근거로 든다.

또 서간도 지역에 대해서는

△무인지대 관할권이 조선에 있었던 점

△조선이 변계감리사를 임명한 점 등을 근거로 든다.

간도 영유권 문제는 독도 문제보다 훨씬 복잡하다. 명백한 우리 영토인 제주도에 관해 국제조약이 없듯이 독도에 관한 국제조약은 없지만, 간도에 관해서는 중국과 조선, 중국과 일본, 중국과 북한 사이에 여러 개의 국제조약이 있다. 간도 문제 논의는 이들 조약에 대한 검토가 선행돼야 한다.

조약만 보면 간도 영유권을 주장하는 데 있어서 한국측 논리가 우세하다. 하지만 간도 문제는 법적 문제인 동시에 정치적 문제이고 영토의식의 문제이기도 하다.

한국 정부가 끊임없이 간도에 대한 권리의식을 갖고 국제사회에 주장해야 하는 이유다.

| 한국측 간도 영유권 주장 일지 | |

| 연도 | 내용 |

| 1869∼1870 | 함경도 지역에 대흉작이 들자 두만강과 압록강을 넘어가 농경지를 개간하는 조선인들이 급증. |

| 1882 | 청나라가 간도 주민들을 자국인으로 편입하겠다는 방침을 고시. 이에 간도의 조선인들은 조선 정부에 “청의 시도를 막아 달라”며 청원. |

| 1887 | 관찰사 조재우(趙存愚)가 조정의 지시에 따라 백두산 부근의 산과 하천을 둘러보고 을유·정해 감계에 대한 의견서인 담판오조(談判五條)를 보고. 토문이 조선과 청의 경계임을 확인. |

| 1897 | 조선, 서상무(徐相懋)를 서변계(西邊界) 감리사로 임명해 압록강 대안인 서간도지역의 한인을 보호하도록 함. |

| 1898 | 내부대신 이건하(李乾夏)가 함북관찰사 이종관(李鍾觀)에게 국계 답사를 지시. 경원군수 박일헌(朴逸憲) 등은 “흑룡강 하류 동쪽이 조선 땅인데 청나라가 러시아에 할양한 것은 용인할 수 없으니 3국이 회담해야 한다”고 보고. |

| 1900년 경 | 평북관찰사 이도재(李道宰)가 압록강 대안지역을 각 군에 배속하고 충의사(忠義社)를 조직해 이주민을 보호. |

| 1901 | 변계경무서를 회령에 설치하고 교계관(交界官) 2명을 임명. 무산과 종성에 분서를 둬 간도 한인을 보호 관할하고 사법·행정·위생을 담당해 고시문을 내고 일지를 기록. |

| 1902 | 이범윤(李範允)을 간도시찰사로 임명. 간도 지역에서 민의 판적(版籍)에 든 자가 2만7400여 호, 남녀 10여만 명으로 조사됨. |

| 1907 | 김현묵(金賢默) 외 13명, 주범중(朱範中) 외 13명 등 북간도민들이 “수십만의 생명을 보호해 달라”며 대한제국 내각에 청원문 제출. |

| 1983 | 김영광(金永光) 의원 등 국회의원 55명 ‘백두산 영유권 확인에 관한 결의안’ 국회 제출. |

| 1995 | 김원웅(金元雄) 의원, 국회에서 “간도는 우리 땅”이라고 주장. |

'영토를 잃은 민족은 재생할 수 있어도

역사를 잃은 민족은 재생할 수 없다' - 단재 신채호'

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 신라는 어떤 나라인가?(2) (0) | 2009.11.27 |

|---|---|

| 신라는 어떤 나라인가?(1) (0) | 2009.11.23 |

| 董景昌과 동씨침법. (0) | 2009.07.31 |

| [스크랩] 동 중서 재조명. (0) | 2009.07.31 |

| 인디언 족(6/16) (0) | 2009.06.16 |